NAB-Adapter

Wohl aus der Studiotechnik - das weiss heute keiner mehr

so recht - schleppten sich die grossen Spulen anfangs mit 30 cm Durchmesser,

später mit ca. 26,5 cm und

ziemlich grossen Innenausschnitt, auf die heimischen 'Highend'-Maschinen. Das

Problem war, diese Spulen auf einem ordinären Dreizack zu befestigen. Da nun

vor allem die Metallspulen innen besagtes Loch aufwiesen, musste dieses von

einem sog. Adapter gefüllt werden.

NAB (Abkürzung für "National Association of Broadcasters") steht für das amerikanische Normeninstitut, vergleichbar mit der deutschen DIN, nur halt für Radioanlagen im weitesten Sinne zuständig. Auch die NAB-Entzerrung hat daher ihren Namen. Das europäische Pendant heisst übrigens CCIR (Comite consultatif international des radiocommunications) und findet sich bei einigen Bandmaschinen für die Entzerrumschaltung.

26,5 cm - Spule mit NAB-Loch

Seltene 26,5 cm - Metallspule mit Dreizackloch (benötigt keinen NAB-Adapter!)

Die Hersteller gingen hierbei verschiedene Wege. Einige Maschinenbauer scheuten offenbar die Investition in dieses recht wichtige Teil und legten zumeist 'kostenlos' den Maschinen die einfachste Form des NAB-Adapters bei: die sog. Topf-NABs. Firmen wie Technics, Tandberg, Dokorder oder Pioneer statteten die Maschinen mit diesen simplen Plastikstückchen aus. Das Wort 'Adapter' wurde dabei allzu wörtlich genommen: ein simples Stück Plastikformteil, zumeist innen sogar hohl, stellt die Verbindung zwischen Dreizackachse und Spule her, überlagert dabei die Spule und wird vom Dreizack gehalten. Zugegeben, eine kostengünstige Lösung.

Leider sind diese NABs für täglichen Gebrauch weniger geeignet.

Der Dreizackdorn der meisten Teac-Maschinen ist einer der wenigen, die eine echte Verschraubung aufweisen und somit etwas unproblematischer sind. Die meisten anderen Maschinen haben nur einen um 60 Grad verdrehbaren Dreizack, dessen Haltfähigkeit lediglich von einer kleinen Feder abhängt.

NAB-Adapter-Beispiele

Sony: Die Spule wird nicht zentriert, dies kann jedoch nach Augenmass vorgenommen werden. Der NAB besteht aus 3 Teilen, was seine Handhabung umständlich macht. Er ist aus einem leicht zerbrechlichen Material hergestellt. Der Dreizack wird fest umklammert

Akai: dieser NAB-Adapter ist sehr flach und erfreulich leicht zu bedienen. Die Spulen können ohne zu zerkratzen mühelos aufgezogen werden. Leider werden sie nicht zentriert. Der Dreizack wird fest umklammert. Vielleicht der beste NAB-Adapter

Uher: ähnlich wie Akai, jedoch grösser und etwas schwergängiger. Es gibt häufig Probleme beim Aufsetzen oder Abziehen vom Dreizack, da das hierfür vorgesehene Loch um eine Winzigkeit zu klein geraten ist.

Teac: Spule wird nicht zentriert, der Dreizack wird nicht umklammert, was bei Teac-Maschinen mit Schraubdreizack auch nicht nötig ist. Das Bildbeispiel zeigt die in den 70er Jahren gebräuchlichen olivgrünen NABs, die in den 80er Jahren durch wesentlich hübschere, weil schwarze, ersetzt wurden.

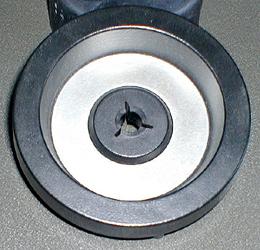

Hier der schwarze NAB von unten. Der Distanzring kann durch einfaches Verdrehen abgenommen werden. Es gibt hier einen kleinen federnden Kontakt, der über den Metallring statische Aufladungen an den (hoffentlich) metallenen Teller weiterleitet.

Von Teac gibt es hier noch einen Satz NAB aus den späten 60er Jahren, speziell nur für die entsprechenden Teac-Maschinen gedacht - sie passen auch nur dort!

Revox: diese sehr alten von Revox vertriebenen NAB-Adapter wurden in England gebaut und für die A77 ausgeliefert. Die Adapter besitzen keinen Gummiring, sie sind sehr eng tolleriert gebaut und die Verdrehung erfolgt mit weniger als 60 Grad. Insgesamt hinterlassen die NAB-Adapter einen soliden Eindruck. Vielen Dank für die Bilder, Frank!

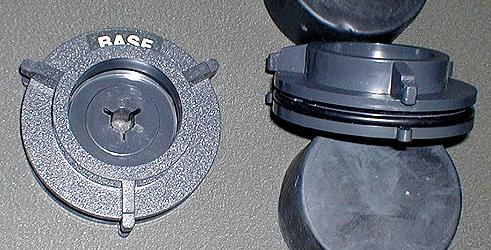

BASF / Revox: die BASF- und Revox-NABs sind baugleich, die Revox-/Studer-Aluflansch-NAB haben ebenfalls einen BASF-Kern. Hier wird die Spule zentriert: ein Gummiring verläuft rings um den NAB. Wird der NAB verdreht, so drücken 3 Rollen den Gummiring nach aussen und pressen ihn so gegen die Spule. Leider hat sich der O-Ring als nicht so langlebig erwiesen und die BASF-NABs haben grosse Tolleranzen, was den Betrieb von schweren Metallspulen schnell zu einer Klapperorgie werden lässt. Hinzu kommt, dass auch der Dreizack nicht umklammert wird.

Philips: Philips hatte 2 verschiedene NAB. Der erste ist ein silbernes Schmuckstück, jedoch vergleichbar mit den Topf-NABs. Diesen NAB drückt man in eine Spule, kleine Federn drücken 3 Nippel nach aussen und arretieren die Spule erstaunlich fest. Leider keine Dreizackumklammerung und von der Handhabung her relativ aufwendig. Der NAB wurde wohl in Japan gebaut und findet sich auch im Sortiment von Akai wieder. Der zweite NAB gehört zu den klassischen NAB-Adaptern: er zentriert die Spule durch 3 Gummipropfen, die beim Verdrehen des Adapters nach aussen gedrückt werden. Leider keine Dreizackklemmung. Die verwendeten Gummipfropfen sind leider auch aus dem Philips-Gummi, dass sich nach einiger Zeit in eine teerige Masse verwandelt. Diese NAB-Adapter sind ebenfalls nur für eine klappernde Wiedergabe gut, wenngleich man ihnen gute Griffigkeit bescheinigen kann.

Ferrograph: die Firma dürfte vermutlich mehr als nur diesen einen NAB-Typ hergestellt haben. Der Dreizack wird nicht umklammert und die Spule nicht zentriert.

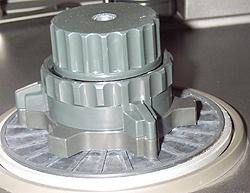

Otari: Dieser NAB-Adapter wurde speziell für die Otari 5050 gebaut, passt aber auch bei anderen Maschinen mit einem etwas dickeren Dreizackdorn, der nicht zu lang sein darf.

Während der obere Drehring zum Festschrauben (bzw. -klemmen) der Dornspannzange dient, wird der untere Ring angehoben und in 60 Grad-Schritten verdreht - genau wie bei einem Dreizack. Dabei ist die Federkraft sehr hoch, so dass die Spule ordentlich befestigt ist.

Otari: wie die Geräte selbst ist auch dieser NAB-Adapter stark verwandt mit denen von Teac.

Ähnlich wie bei BASF/Revox wird hier ein ein Riemen

rundherum geführt, der beim Verdrehen des Adapters nach außen gepresst wird,

was die Spule zentriert und auch fest arretiert.

Marlux: Der Adapter der marlux-Maschine ähnelt stark dem Revox-Produkt. Der Kelch ist etwas griffiger geformt, das Innenleben ist jedoch offenbar ein original BASF/Revox-NAB-Adapter. Bisher habe ich noch nicht herausgefunden, wie man ihn löst, denn der Dreizackdocht ist komplett mit Metall 'ummantelt', welches man vermutlich herausschrauben muss....

Dokorder:

Anm.: ich halte diese NAB, auch wenn es sich nur um

gewöhnliches Plastik handelt, für die schönsten Adapter überhaupt. Die

vielen kleinen nietenähnlichen Kreise auf dem Außenrand funkeln wie

Diamanten...

Tandberg alt (X 10)

Tandberg neu (TD 20)

Technics

Einfach, aber wunderschön :-)

Ja, auch Sony hatte Plastik-NABs. Sie waren aussen geriffelt und hatten innen lediglich 3 Nasen. Leider fehlen die NABs noch in meiner Sammlung.

Pioneer

Bei den Tandbergs-, Pioneer und Technics-NAB sind 3 zusätzliche Plastiknasen 'federnd' Richtung Spule vorhanden, die die Spule ein wenig festklemmen sollen - na immerhin!

Die meisten NAB-Adapter haben jeweils 60 Grad vom Dreizackloch entfernt eine Mulde (Niederlaßkerbe), in die der Dreizack hineingreifen kann, was einen besseren Halt gewährt. Tandbergs NAB haben dieses ebensowenig wie die meisten NABs von Teac. Die neuen schwarzen Teac-NABs haben m.W. alle diese Mulden. Sie können sich störend auswirken, wenn man z.B. einen schraubbaren Dreizack z.B. von Teac auf der Maschine hat.

Unterlegscheiben-Problematik

Einige NAB-Adapter haben Unterlegscheiben, wie z.B. Sony. Bei manchen wird die Unterlegscheibe fest mit dem NAB verschraubt: Philips, Akai, BASF/Revox oder Uher, bei anderen wird dieser Distanzring über den NAB geschoben und kann somit leichter abwechselnd betrieben werden (Sony). Wozu dienen diese Unterlegscheiben eigentlich?

Kunststoffspulen sind dicker als Metallspulen. Daher brauchen theoretisch alle Maschinen, auf denen Metallspulen betrieben werden, eine Unterlegscheibe, also einen Distanzring, um die fehlende Dicke der Spulen auszugleichen. Schließlich sind darauf auch die Bandführungen ausgelegt. In der Praxis muß man jedoch von Fall zu Fall selbst abwägen, ob eine Scheibe notwendig ist.

Die Gummi-Unterlegmatte bei der Technics hat übrigens eine andere Funktion, nämlich die Weiterleitung statischer Aufladung an die Spule zu verhindern...

Ich habe hier die Gummimatte mal auf eine Spule

gelegt...

Manchmal schabt das Band an der Spule und es wird ein Reel Spacer benötigt, der dann natürlich nicht griffbereit ist. Ein oftmals gut passender Ersatz sind CDs...

Bobbies

Studios verwenden keine Spulen im

herkömmlichen Sinne, das Band wird als sog. Rohwickel auf einem Bobby-Kern

gelagert. Erst wenn es in Gebrauch gestellt wird, legt man es auf eine

Metallscheibe (Studioteller).

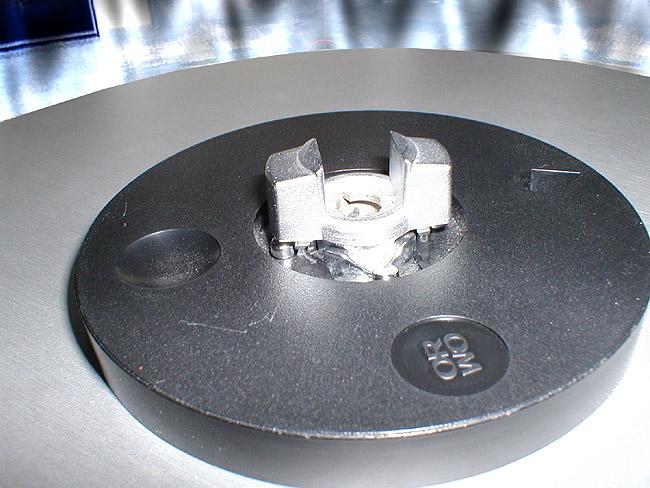

Diese Metallplatte, der fest mit ihr verbundene Kern zur Aufnahme eines

Dreizacks und ein schwarzer Orwo-Bobby einmal näher betrachtet:

Hier einer der gebräuchlisten Bobbies von BASF mit leichten Oxidationsspuren

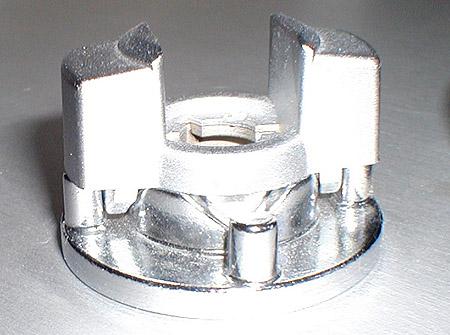

Hier der Verriegelungsmechanismus, welcher fest mit der Metallplatte verbunden ist

Platte, Bobby und Verriegelungsmechanismus

In grauer Vorzeit gab es außer den jetzt gebräuchlichen 10cm-Durchmesser-Bobbies auch solche mit 7 cm. Die Vorteile: im Studiobereich sind die verwendeten Bänder bis zum heutigen Tag Standard-Bänder mit einer Dicke von etwa 50 u, z.B. BASF-Emtec 911SM oder 900 maxima, früher LGR 50 oder Agfa PER 528 Der Durchmesser eines 1000 m-Wickels eines solchen Bandes ist 28.3 cm. Die Spieldauer bei einer Geschwindigkeit von 38.1 cm/sec etwa 45 Minuten. Auf die 26.5 cm Spule passen gerade mal eben 766 m, also nur eine halbe Stunde Spieldauer. Bei 30 cm Spulen hat man aber von der Mechanik her mit erheblichen Trägheitsmomenten zu tun, die sich auf den Verschleiß auswirken. Wichtiger war aber wohl die Technik des Cutterns: über den Maschinen befand sich ein Spender für Bobbies. Wenn geschnitten wurde, kam jedes Take auf seinen eigenen Bobby, wie lang bzw. wie dick der Wickel auch war - also ein Format für alles. Und handlicher als Spulen waren Bobbies beim Schneiden und wieder zusammensetzen sowieso. Darüberhinaus sind Bobbies deutlich billiger als Spulen, weshalb früher Bobbies auch für ambitionierte Amateure empfohlen wurden. Das Umdrehen entfällt ja bei mono-Vollspur oder stereo-2-Spur-Aufzeichnung.

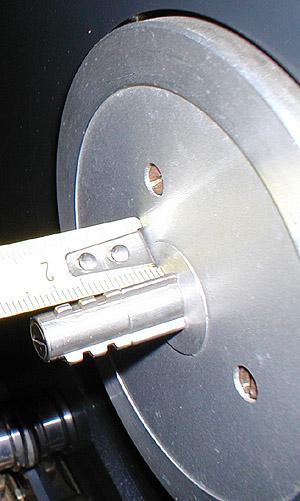

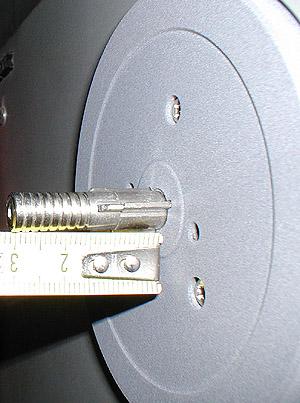

Zum Betrieb eines Studiotellers wird ein langer Docht benötigt, dessen Dreizack auch einen grossen Hub aufweisen muss. Die Standard-Revox A77, wie die meisten Consumer-Großspuler auch, genügt diesen Anforderungen leider nicht:

Wohl die Revox PR 99, wie das folgende Foto demonstrieren soll:

Kleiner Trost: Revox bot Umrüstsätze an z.B. für die A77, die den Maschinen längere Dochte verpaßten...

Für die Revox-Geräte A77, B77, A700 und PR99 gibt es die allseits bekannten grauen Teller mit der etwas klebrigen Nextel-Beschichtung. Die aufgeschraubten federnden Dreizack-Dorne sind mal kürzer, etwas dicker und aus Kunststoff oderaus Metall, länger, schlanker und mit längerem Hub. Diese Teller haben auch die 2 notwendigen Bohrungen für die Mitnahme der AEG-Teller. D.h. mit einem entsprechenden Teller, der in die Bohrungen paßt, kommt man auch ohne Umrüstsatz aus, wenngleich man evtl. etwas kräftiger zu Werke gehen muss... ;-) Ganz mutige bohren sich die Löcher übrigens selber, wenn diese nicht vorhanden sind.

Ein Dank an alle, die an der Erstellung dieser Seite mitgeholfen haben, z.B. Olli, Hans-Jürgen, Michael, Frank, Juan...!!!